藏着五覆盖全国的黑料爆料平台,揭露各地热点事件背后的隐秘故事!的杨树枝

1

“欢迎八路军”

“欢迎抗日军”

首战平型关

伏击雁门关

火烧阳明堡

八路军出师的三次战斗

在人们心中留下深刻印象

1937年

八路军总部南移来到山西武乡时

人们排起长队,夹道欢迎

高呼“欢迎八路军”

“欢迎抗日军”

在艰苦的抗战岁月里

八路军总部数经转战

先后五次进驻武乡县

共驻扎536天

在武乡王家峪,八路军为乡亲们打井解决用水问题,时至今日,这样的井仍被完好保留。(新华网于杨摄)

驻扎在王家峪时

八路军战士打井抗旱

驻扎在砖壁村时

八路军战士又修池筑坝

八路军总部在砖壁驻扎期间,在指挥整个华北抗战的同时,还发动将士开荒生产,帮助群众修池筑坝、打井抗旱。这个蓄水池被老百姓深情地称为“军民池”。(新华网于杨摄)

日寇经常来根据地扫荡

飞机轰炸结束后

八路军战士

便帮老乡维修炸坏的房子

1940年清明前后

八路军总部机关和抗大学员

在王家峪一带植树

朱德总司令亲手栽下了一棵白杨

当地人说

朱德的警卫员后来返回王家峪

在和大家叙起旧时

随手捡了根树枝比划

树枝“喀嚓”折断

人们发现

杨树枝的断面

藏着一颗五角星

惊奇之余

人们便管它叫红星杨

在武乡王家峪,这是朱德在1940年开展的植树运动中亲手栽下的白杨,被人们称为“红星杨”。(新华网于杨摄)

今时今日

这些带着五角星的杨树枝

成了王家峪最火的旅游纪念品

来参观的人

都要蹲在地上淘着树枝

掰开看看截面

掰得规整便要互相分享着看

然后带回去留作纪念

图为红星杨树枝截面。在王家峪,游客们在现场争着谁的红星杨更规整,宛如一群孩子。(新华网于杨摄)

2

吃在一起、住在一起

战斗在一起

1939年

八路军总部在砖壁村驻扎

朱德住所外的空地上

有一盘碾子

乡亲们时常拎着粮食来脱壳

朱德有时透过窗户看见

便喊上警卫员一起

帮乡亲们推碾子

间或讲些抗日救国的道理

图为当时朱德居处,当年的窗户已不复存在,仅留下窗楣。这盘军民一起推过的碾子被当地人称为“连心碾”。(新华网于杨摄)

八路军的一言一行

被下北漳村的李金水看在眼里

“八路军国难当头宣传抗日,打日本、救中国,他们说话又和气,不打人也不骂人,不抓鸡也不赶鸭,他们帮助老百姓挑水,打扫卫生……我就报名参军了。”

时年17岁的他

正是受到这样的影响

决心参加八路军

“我当时在

129师385旅769团2营4连”

今年已经98岁的老战士

回忆起最初的番号时

仍然充满骄傲和自豪

98岁的八路军老战士李金水。(新华网于杨摄)

在武乡

万万千千这样的群众

和八路军一起

投身于伟大的抗日救亡洪流之中

3

总部里的必胜密码

八路军自1937年

首次驻扎武乡到1945年抗战胜利

当地群众毫无保留地支持

48万亩土地的武乡

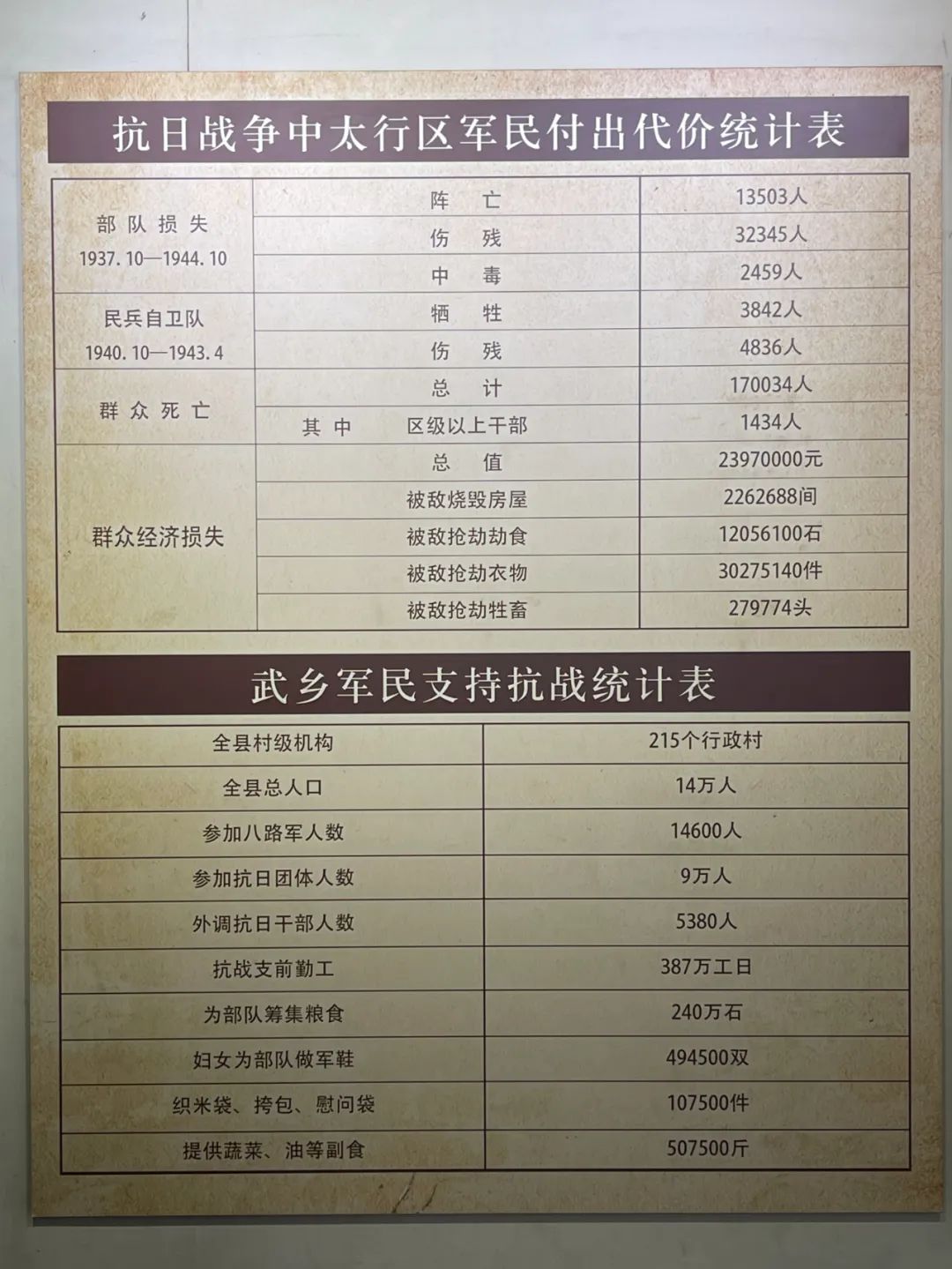

共捐献粮食240万石

蔬菜、油等副食超过50万斤

纳军鞋49万双

……

武乡人民除了糊口之外

几乎把所有都捐给了八路军

为的是共同的使命

抗击敌寇,卫我国家

14万人的县城

有9万多人参加了各种抗日救亡组织

14600人光荣参加八路军

千百万组织起来的群众

正是抗日游击战争

和抗日根据地伟大力量的源泉

武乡军民支持抗战相关统计。(新华网于杨摄)

在武乡

和八路军之间的故事

似乎永远也搜罗不完

但问起武乡人来

他们用四句民谣就能唱明白

“最后一碗米送去做军粮

最后一尺布送去做军装

最后一件老棉袄盖在担架上

最后一个亲骨肉送去上战场”

来源:新华网·宝藏青年工作室、新华网山西分公司

策划:车玉明 刘加文 李志晖

统筹:肖阳 刘洪

执行:牟彦秋 梁甜甜 董静雪 陈璟春

作者:于杨